健康長寿のために根本的な解決を目指す

楽しく、幸せな人生には質の良い生活習慣が必要不可です

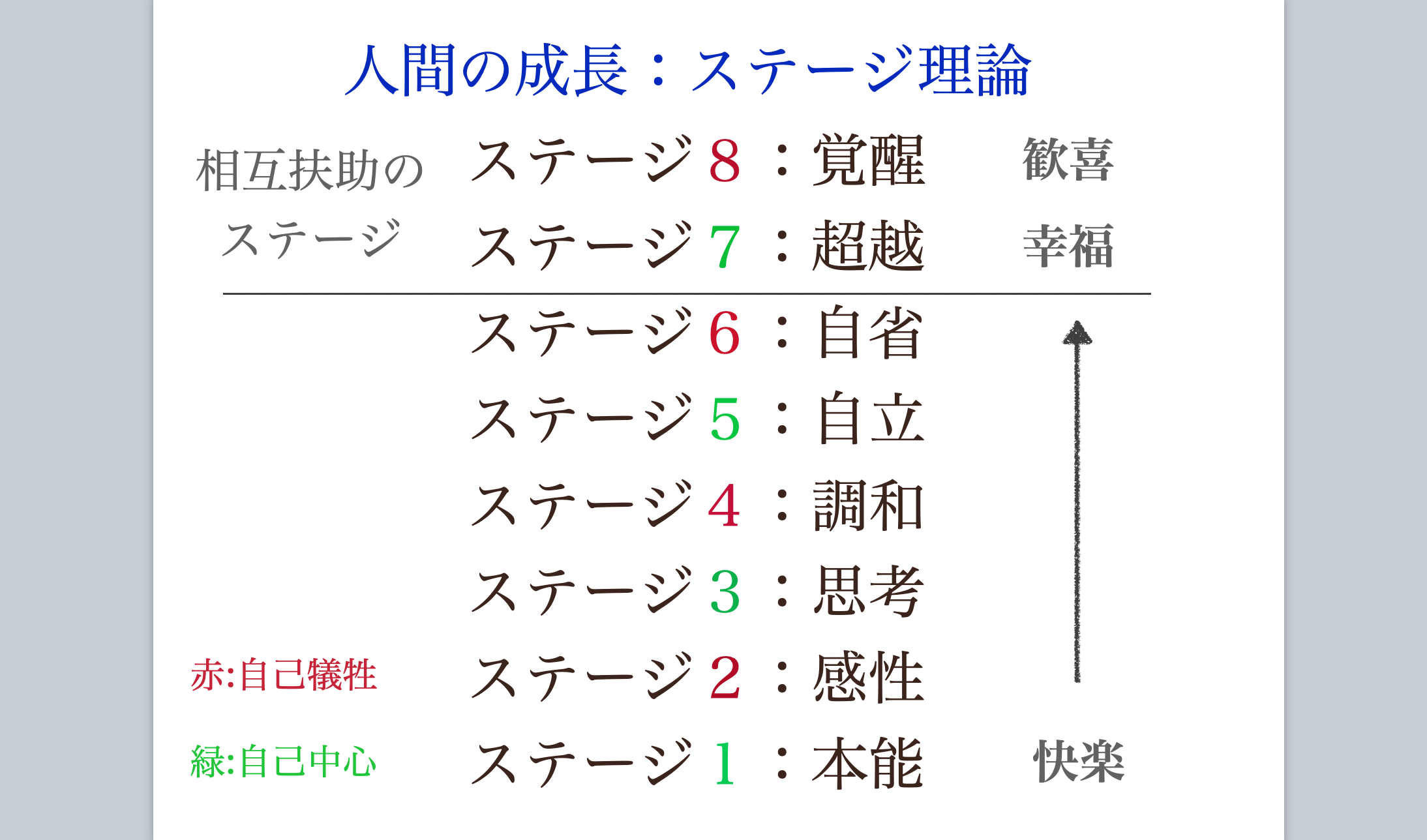

人間的に成長することを大切にしています

それが自然の摂理でもあります。

目次

生活習慣が要

全ての慢性疾患は、食事に関係しています。

アトピー、アレルギー、慢性の胃腸炎、糖尿病、がん、慢性関節、リウマチ、うつ病、アルツハイマー病、注意欠如・多動性障害(ADHD)、脳梗塞、心筋梗塞などの原因にもなっています。

私たちの身体は自分が食べたもので作られています。

具体的には

1:先ずは、十分量の蛋白質を摂取する

タンパク質やミネラル、ビタミンが満たされていると甘いものを欲しがらなくなる

・われわれが持っている遺伝子(DNA)は蛋白質の設計図です。

だから、DNAが設計図通り働くよう、蛋白質は十分量を摂取する必要があります。

・プロテインを毎日最低限体重と同じグラム数、つまり60kgの人なら60g/日

1gー2g/体重kg日までがいいでしょう。

・植物性蛋白より動物性蛋白の方が効率がいいでしょう。

・具体的には、毎日ホエイプロテイン20gを2回飲み、卵を2個、3個+肉や魚200gを目安に

・プロテインでお腹の調子が悪くなる人は、5g程度を2回で開始するといいでしょう。

タンパク質は糖質などに比べると消化吸収が悪いです。

タンパク質不足の人は消化吸収も低下しています

体調の悪い人の回復が遅いのは長年のタンパク質を初めとして栄養素が不足しているからだと思っています。

タンパク質の不足の年数が長いほど、回復まで長い月日がかかります。

数ヶ月から2、3年かかるかもしれません。

焦らすに、少しずつ増やしていくことが大切になります。

2:糖質を減らす

朝はタンパク質や脂質をメインにして、

特に糖質を減らすのが良いです。

糖質は炭水化物から食物繊維を除いたものを指します。

日本人の平均は約300gの糖質を取っています。

300gは体をあまり動かさない方には多すぎます。

・過剰な糖質は、細胞を糖化させる。

・精製糖質(砂糖、小麦粉、白米)は減らす。

・具体的には、砂糖、小麦は極力控え、お米も今までの半分に減らす。

・清涼飲料水、コーラ類、砂糖の入った缶コーヒー、市販の野菜ジュースや果物ジュースなどは控える

・果物の過量摂取は避ける、

・果糖も良くない、取りすぎると体脂肪に変わります。

3:悪い脂質は避けて、良質の脂質を取る

・酸化した脂質は極力避ける。

・トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング)は直ちに止める。

・常温で保存できる一般的な植物油は酸化されやすいので避ける。

匂いが気にならない方には、ココナツオイルもお勧めです。

・オリーブオイルは光が遮光されている瓶を前提にして探してください。

・炒め物には、ラード、バター、米油をあるいはココナツオイルを用いる。

・すばやく分解され脂肪がつきにくい中鎖脂肪酸のMCTオイルを積極的に用いる。

4:食塩を止め、天然塩に変える

・ナトリウム(Na)しか入っていない食塩は直ちに止める。

・カリウム(K)、マグネシウム(Mg)の多い天然塩に変える。

・K、Mgが最も多いのは、ぬちまーす、雪塩、宗谷の塩など

アミノ酸はヒトでは20種類が必要とされ、体内で合成できない9種類をが必須アミノ酸です。

必須でないアミノ酸も食のバランスが悪いと欠乏を起こすことがあります。

体内で生成できるアミノ酸でも、その原材料であるタンパク質が不足していると不足します。

妊娠時には通常の1.5倍の栄養素が必要です。

胎生期の栄養は、その子の一生の運命を決める。

コラーゲン形成には、タンパク質+鉄+Cが必要です。

胎児が育つ=大量のコラーゲン合成が行われる。

なので大量のビタミンCも必要です。

妊娠前期3ヶ月はビタミンC 1000mgを3回/日

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです。

、中期3ヶ月は1000を6回/日、後期3ヶ月は1000を9回/日

前期はビタミンC 1000を3回/日

産後の傷からの回復も早くなります。

これは目安であり、無理のない量から増やしていくといい

Mg マグネシウム

食事を通してマグネシウムが与えられると、胎児の成長結果に顕著な改善が見られる。

妊娠期間中にはマグネシウムを補給すべきだという考え方が支持されます。

経口+経皮でMgを。

ナイアシンを含むB群(B50)

ハーレル博士のデータでは、母親が妊娠時にB群を飲んでいると、子供が3~4歳時の知能が有意に高くなると。

胎生期の栄養は、その子の一生の運命を決めることに。

ビタミンE

Eは妊娠ビタミンとして有名です。

細胞膜に存在して、免疫を高めて健康維持に、脂質の酸化防止などの働きがある。

ビタミンEが不飽和脂肪酸の自動酸化を防ぐ

不飽和脂肪酸の自動酸化が起こればそこで酸素が浪費されてしまいます。

酸素は本来、ミトコンドリア内膜にある電子伝達系で用いられるものです。

なので、酸素不足があれば「好気性解糖」ができなくなります。

酸素、ビタミン、ミネラルの吸収障害を引き起こすことになります。

ビタミンD

カルシウムの吸収を高める

骨の形成を助ける

ビタミンAに関しては、妊娠時期には10000~15000IUまでにとどめるように言われている。

不妊

プロテイン+高タンパク/低糖質食+鉄

そして、B50、C1000、E400、Mgを夫婦二人で摂取

BUNは最低15以上、理想値は20。

フェリチンは最低50以上、理想値は100~150。

一回の妊娠、出産でフェリチンは50下がるので、フェリチン10とか20では妊娠できない。

充分にコラーゲン合成ができないと胎児が発育できない。

いい遺伝子を継ぐために

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです

・良質の脂質をとる

・運動をする

・睡眠不足をしない

・プラス思考をする

・野菜や果物を多めにとる

・朝食をとる

・よく噛んで食べる

・腹7、8分で食べ過ぎない

・パンや麺類を控える

・野菜やタンパク質を先に、最後に炭水化物を取る

・清涼飲料水や甘いお菓子を控える

アレルギーの子供が増えたのは?

胎生期の栄養は、その子の一生の運命を決める

親の健康状態が子に伝わったから

母親の食事の影響が子供の未来に

DNA以外にも遺伝にかかるものがあります

遺伝子を取り巻く環境も遺伝に関わる

その遺伝のことをエピジェネティクスで分かりやすくまとめています。

それ以外にも役立つことを載せています。

小麦や砂糖、カゼイン、果糖、農薬、化学物質などの取り過ぎで

腸内細菌の多様性が損なわれると

リーキーガット(腸漏れ)

細胞と細胞との間に隙間が生じる

↓

腸の炎症

↓

食物不耐症

↓

免疫調整障害

↓

自己免疫疾患

遺伝子を取り巻く環境の状態が子供にも受け継がれる

リーキーガット症候群がアトピー性皮膚炎などアレルギーの原因だという。

理想の未来は脳による

脳の働きを良くして人生の質を高める

病気は 全てではないが、

病気になると 全てを失う

新型コロナに同じように感染しても亡くなる人、

重症化する人、軽症の人、無症状の人がいます。

その差を生むのは何か?

私たちの身体にはバケツのようなものがあります。

身体に有害なものを溜めておくバケツのようなものです。

そのバケツが一杯になるとアレルギーなどの本人が自覚できる症状となって表に出てきます。

そのバケツが大きければ、より多くの有害なものを溜めたおけます。

そのバケツを大きくすることが健康長寿に結びつきます。

脳はその60〜70%は脂質(油)です。

食事の油が悪いと問題も起こります。

植物油を加熱しすぎたり、再加熱でヒドロキシナールが蓄積していきます。

ヒドロキシナールはキャノーラ油、コーン油、大豆油お及びヒマワリ油などのリノール酸を有する不飽和油を高温で加熱することでで特に発生し、動物性油に由来する飽和油には発生しないといわれています。

これらの植物油は製造過程で高温で処理されています。

問題はヒドロキシナールの蓄積によってアルツハイマー、脳卒中、パーキンソン病、ハンチントン病、心血管疾患、肝疾患及びがんのリスクが増大することです。

体に良い油を取り、脳の働きを良くして人生の質を高める。

いい油と悪い油

油は非常に大切です。

必要だから必須アミノ酸、必須脂肪酸と言われるくらい

油は必須です。

アボガドに含まれる油はいいです。

体に良い油を取り、脳の働きを良くして、色々なことに関心を持って人生の質を高めましょう。

乳幼児期にはシナプスを経由してニューロン同士が毎秒700〜1,000個という驚異的スピードで接続しているそうです。

乳幼児期の子供のエネルギーの大半(50〜75%)は脳の発達のために使われています。

3歳の脳は、大人の2倍活動しています。

このようにして脳の重量の87%は3歳までに出来上がります。

良質のアブラを摂取している子供は成績も良くなる。

加熱によってヒドロキシナールが発生します。

ヒドロキシナールはキャノーラ油、コーン油、大豆油お及びヒマワリ油などのリノール酸を有する不飽和油を高温(200℃)で加熱することでで特に発生します。

これらの植物油は製造過程で高温で処理されています。

マヨネーズやマーガリンなども注意が必要です。

ヒドロキシナールは体内に蓄積していきます。

脂質の多い脳は特に強い影響を受けます。

ヒドロキシナールの蓄積によってアルツハイマー、脳卒中、パーキンソン病、ハンチントン病、心血管疾患、肝疾患及びがんなどのリスクが増大することです。

脂肪酸は一般式 CnHmCOOH で表せる

炭素の鎖の長さによって、短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸

に分けられ、また結合の仕方によって飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸とに分けられます。

また二重結合の数によって名称が違ってきます。

いずれも身体に不可欠な必須脂肪酸ですが

バランスが非常に大切です。

多価不飽和脂肪酸の中にオメガ6の脂肪酸とオメガ3の脂肪酸があります。

特にオメガ3の脂肪酸は不足しやすいです。

オメガ6とオメガ3のバランスも大切です。

現代人はオメガ6が取り過ぎです。

戦後は魚離れが進み、バランスの悪さが広がっています。

良いアブラは

グラスフェッドバター(飽和脂肪酸)

バージンココナッツオイルあるいはMCTオイル(中鎖脂肪酸)

エキストラバージンオリーブオイル、米油(不飽和脂肪酸、オメガ9)

アマニ油、えごま油あるいはヘンプシードオイル(不飽和脂肪酸、オメガ3)

などで一回の食事で大さじ1~2杯

良い脂質は

抗生物質不使用、放し飼いの卵

グラスフェッドの肉

グラスフェッドのチーズなどの乳製品

アボガド

ココナッツミルク

青魚(アジ、イワシ、サバなど)

寝る前の1時間から2時間の間にお風呂に入って先ずは体温をあげて、それから体温が下がり始める頃に寝床に入って寝る。

寝る前の2、3時間の間はLED、PC、スマホなどを使用しない、本を読むのは問題ないです。

寝る時はできるだけ暗くする。

寝る時にラベンダーなどのアロマオイルを利用する。

寝る前の感謝の瞑想も良い眠りを誘います。

また、食事でも睡眠を良くすることができます。

糖質を控えて、良質のアブラを取り入れる。

良いアブラは加工工程が少なく自然に近いアブラで、酸化してない新鮮なアブラです。

特にオメガ3のアブラを増やしてオメガ6のアブラとのバランスを取ることも大切です。1対4が理想のバランスとのことです。

オメガ3はアマニ油、エゴマ油やEPA・DHAが多く含まれるお魚など

オリーブオイルやココナツオイルも良いです。

脳はその重さの60%は脂肪で占められています。

良質のアブラを摂ることで脳の機能を高めることができます。

野菜や果物で食物繊維、ビタミンやミネラルも充足させて、腸内環境を整えて自律神経のバランスを良くする。

リラックスした呼吸や感謝の瞑想など

腸は第二の脳と言われる大切な臓器です。

毎日決まった時間に起き、太陽の光を浴び運動してメリハリのある習慣を心がけましょうね。

セレトニンが夜には睡眠ホルモンのメラトニンの原料になります。

セロトニンは幸せホルモンと言われています。

脳内では起きている時に分泌します。

交感神経と副交感神経の切り替わり自律神経のバランスを整える

鎮痛作用もあり、心のバランスも整えてくれるとのこと

セロトニンは意欲、自発性、安心、睡眠などの好ましい感情には必要な脳内物質です。

その大切なセロトニンを増やすためには

セロトニンはアミノ酸のトリプトファンから生成されます。

普通にお肉や、お魚や豆類などからのタンパク質が必要です。

セレトニンが生成されるためには日光が大切なのです。

一日に20−30分間、朝の日光浴が有効です。

また、有酸素運動をすることも大切です。

よく噛むことでセレトニンは増えます。

スーパー大麦も検討する価値があります。

睡眠

深い眠りができないと脳の老廃物を取り除くことができない

特にオメガ-3脂肪酸や抗酸化物質を含む食品を摂取することが重要です。

十分な睡眠を確保し、脳の回復を促進しましょう。

質の高い睡眠は学習と記憶の重要な要素です。

質問を通じて学び、知識を深めましょう。

良い眠りにはワケ

良い睡眠ホルモン(メラトニン)が出ている。

Lトリプトファン→5HTP(5-ヒドロキシトリプトファン)→セロトニン→メラトニン

Lトリプトファン→ナイアシン

夜にはセロトニンを原料に酵素と捕因子のMgからメラトニンへと変わる。

トリプトファンは必須アミノ酸の1つですね。

だから、タンパク質をしっかりとり、マグネシウムも不足しないようにすることが良い睡眠につながります。

セレトニンを生み出している松果体は脳の器官です。

松果体は網膜と構造が似ているそうです。

セロトニンやドーパミン、ノルエピネフリンの血中量によって精神的な問題を説明しようとしても、全く説明にはならない。

神経伝達物質は互いにバランスを保って作用するからである。

ビタミンB補助因子が欠乏すると、どの神経伝達物質も正しく代謝されない。

ビタミンB群の大量摂取により、結果として精神的な問題を容易にする可能性がある。

ヒートショックプロテイン(HSP)人体の不思議

細胞の不調を修復して元に戻してくれるHSP

HSPの事を聞いたことがあるでしょうか?

細胞の不調を修復して元に戻してくれるのがHSPです。

HSPは加齢とともに減少してきます。

そういえば、小学生の頃は体温が丁度38度あったので、それが正常と思っていました。

そのHSPを増やしてやれば、治癒力を高めて健康的な体になれるということ

入浴によってもHSPを増やすことができます。

例えば、

40度のお湯では20分

41度のお湯では15分

42度のお湯では10分など

無理しない範囲で

首まで温めて、その時の体温は38度が良いとのこと

HSP入浴後の二日後に最高になるというから週に2回で良いそうです。

即効性は感じないと思いますが、長く継続することで改善されてきます。

シワ形成が抑制されることも明らかになっています。

美容にもHSPは良いです。

細胞の不調を修復して元に戻してくれるHSP

サウナを利用することでも

ヒートショックプロテイン(HSP)が増えることが分かっています。

HSPには体の働きが悪くなっているのを元に戻す働きがある。

人間の身体

タンパク不足があると上記の均衡が維持できず

体には、約2万種類のタンパク質があり、そのうち60パーセントは機能も判明しています。

ほとんどが、体の仕組みにとって、とても重要な役割を果たしています。

そのため、タンパク質の異常は、病気を引き起こす原因となるのだそうです。

エピジェネティクス

環境によって変化する遺伝子のスイッチ。

このコンセプトは1942年にコンラッド・H・ウォディングトンにより初めて提唱され、

「エピジェネティックス」と呼ばれている。

細胞をとりまく環境が遺伝子に影響を与えていることが明らかになってきました。

受精前の二、三ヶ月間の環境の変化が子孫に影響をあたえる。

金持ちの子は貧しい子より健康で長生きする。

現実に起こっている事実です。

二重らせんで成り立っているDNAや、DNAが巻き付いているヒストンたんぱく質を、有機分子が後天的に化学装飾(DNAのメチル化やヒストンのアセチル化)するもので、これが親から受け継いだ遺伝情報をオンにしたりオフにしたりと調節しているのだ。

この有機分子はひとたび化学装飾が起こると、長い間、時には一生付着することとなる。

最近の研究では、ライフスタイル、食生活、社会的変化、環境汚染、また心理的な変化によっても、エピゲノムが変化することが明らかになっている。

・環境によって変化する遺伝子のスイッチ

例えば「おいしいものを食べて幸せ」や、「欲しかったものが買えて幸せ」など、単純な自己満足がこれにあたる。

2つめの幸福感は「人生に方向性や意味がある」「よりよい人間に成長できるような挑戦、または経験をしたことがある」「社会に貢献できるものがある」など、何らかの理由が満足感や安寧を生じさせる、”Eudaenomic 幸せと安寧を生じるさま”な幸福だ。

孤独の危険性

以前より、医学、ライフサイエンス、心理学などの分野では、孤独な人は病気になりやすいことが指摘されてきた。

そこでスティーヴ・コール博士は、社会的に孤立し慢性的に強い孤独を抱えた人は、免疫システムに何らかのエピジェネティックな変化があるのではないかとの仮説を立てた。

コールは2007年の研究で、孤独な人の免疫細胞のうち、白血球の遺伝子の2つ(NF-κBとAP-1)がどう発現しているかを調査した。

被験者は平均年齢が55歳の14人。

DNAマイクロアレイによる遺伝子発現解析を行い、社交的なグループと孤独なグループを比較したところ、約2万2,000というヒト遺伝子のうち、209の遺伝子の発現において大きな相違が見られた。

孤独感を感じている被験者は、炎症にかかわる78の遺伝子が過剰発現となっており、逆に抗体の生成や抗ウィルス反応にかかわる131の遺伝子においては、発現量の低下が見られたという。

この結果によると、強い孤独感は、心臓病、アルツハイマー病、関節炎など、炎症を伴う病気のリスクを上昇させ、さらにウイルス性の風邪などにかかりやすくなることを示唆している。

面白いのは、「どれだけ社会から疎外されているか」という客観的な事実ではなく、「本人がどれだけ孤独を感じているか」という主観的な感情のほうが免疫細胞との関連性が強かったことだ。

幸福感の違いによって寿命に影響する

社会貢献など深い満足感を伴う利他的な幸福感では寿命が伸びる

また同氏含む研究チームは、幸福感が免疫細胞に及ぼす影響についても追求している。

2013年7月29日付けで『米国科学アカデミー紀要』に掲載された論文では、驚くべきことに幸福の種類によっても免疫細胞のエピゲノムが変化すると発表されている。

研究者らは、35歳から64歳までの被験者80人を幸福の種類別に分けた。

1つめの幸福感は快楽主義的、または”Hedonic快楽的”なもので、目先の欲求を満たすことで簡単に得られるものだ。

例えば「おいしいものを食べて幸せ」や、「欲しかったものが買えて幸せ」など、単純な自己満足がこれにあたる。

2つめの幸福感は「人生に方向性や意味がある」「よりよい人間に成長できるような挑戦、または経験をしたことがある」「社会に貢献できるものがある」など、何らかの理由が満足感や安寧を生じさせる、”Eudaenomic 幸せと安寧を生じるさま”な幸福だ。

被験者らはHedonic(快楽的)やEudaenomic(幸福的)な質問に答えてもらい、幸福の度合いを0(一度も感じたことがない)から5(毎日感じている)まで段階評価するよう指示された。

そして血液中の免疫細胞の遺伝子と相関性があるかどうかを調査した。

幸福の種類によって免疫細胞の遺伝子スイッチが変化するのはにわかに信じがたいが、コール博士らが研究で得た結果とはそういうものだ。

物欲を満たすことや、おいしいものを食べるという行為で得られる短期で浅いHedonicな幸福では、免疫細胞が活性化するどころか孤独感を感じているのと同じようなエピゲノムのパターンが見られた。

逆に社会に貢献することで人生に意味を見出すような、深い満足感を伴うEudaenomicな幸福感では、炎症反応に関連する遺伝子が抑えられ、抗ウイルス反応に関連する遺伝子はより活性化されていた。

コール博士とともに研究に携わったバーバラ・フレドリック博士は、同じ幸福感でもまったく別の結果が出たことに対して最初は驚いたという。

Hedonicな生活を送っている被験者でも「人間として満たされた生活を送っている」と述べており、免疫システムにネガティヴな影響があるとは思いもしなかったのだ。

しかし目の前の欲求が満たされることで得られる幸福感には、何らかの代償があるのだろう。

手っ取り早く得られるHedonicな幸福感とは、いわばストレスによる過食で得られる虚しい満足感のようなものだという可能性がある。

本人の自覚はなくとも、それは免疫細胞の遺伝子には発現していたのだ。

ホメオスタシス

一定の範囲を保つように体は感情に

働きかける。

幸せに生きるために恒常性はある。

しかし、これが崩れると悪循環を招くことがある。

アルカリ性は一般には免疫力を高め、酸性に傾くと健康を害するので、

身体はpHバランスが大切です。

酸性に傾くのは乳製品、特にファストフードや加工食品はより酸性に傾けるので、できるだけ避けましょう。

アルカリ性に傾くのは、野菜や果物、特に生の緑黄色野菜などです。

長寿遺伝子をオンにする

腹7分目でも炭水化物、タンパク質、脂質、

ビタミンやミネラルなどの栄養素の不足がないように

脳のエネルギーにブドウ糖とケトン体の両方を使うようにすると良いそうです。

レスベラトロールはブドウの果皮などに含まれる

ポリフェノールの一種です。

赤ワインにも含まれていますが、ワインからは期待しないようが良いようです。

100歳以上にの長寿の方を研究した報告の中に共通したものがありました。

それは何らかの宗教を信じ、そのコミュニティに参加して人付き合いを楽しんでいる。

何だかの生きがいを持っている。

坂道を歩く。

野外で仕事などをして日光を浴びる。

亡くなるまで仕事をしていた。

一緒にお話をし、楽しみながら、笑いながら食事をする。

旬の無農薬の野菜を多種類多く食べる。

豆類をよく食べる。

腹七、八分で食べ過ぎない。

沖縄の北部の研究では、魚やハーブなどもよく利用されていました。

現代の時代より野菜などの栄養価が高かった時代です。

当時は普段の食事から微量栄養素も満たされていたと思われます。

仲のいい仲間と今日を楽しむことが健康に

成長ホルモンは若返りホルモン

脳下垂体から分泌されるホルモンです。

若返りのホルモンでもあります。

体を構成する組織の維持に必須です。

それを増やすには寝る前に血糖値を下げることです。

それは成長期のお子さんだけでなく全ての人に必須です。

骨や筋肉の成長だけでなく、

エネルギーを生み出す代謝にも関わり、

夕飯は早く終わって、血糖値を上げ過ぎないように

タンパク質+鉄+ビタミンC+ビタミンB群(B50)+ビタミンEのATPを増やすものを充分に摂取する

アルギニン塩酸塩(Hcl)5gを2回/日

もしくはアルギニンα-ケトグルタル酸(AAKG)2~3gを2回/日を併用すると、成長ホルモン分泌が促される。

病気を治すのは自分自身

薬やお医者様は病気を治す手伝いをしているだけ。

毎日数千個のガン細胞ができているが。

それでも、ほとんどの人がガンにならないのは私たちには自然治癒力が備わっているからです。

環境や食生活などの影響で自然治癒力が落ちてきます。

喫煙、アルコールの過剰摂取、栄養不足、紫外線、農薬などの毒素、ストレス、運動不足、睡眠などの影響で自然治癒力が低下します。

自然治癒力を高めるにはどうすれば良いのか。

下記のを参考に

1 糖質を減らす。

老化の原因と病気の原因であると最新の研究で明らかに。

2 良質のアブラを取る、増やす。

脳や腸内環境を改善する。

3 解毒、デットクス。

野外で運動して汗を流すなど。

4 良質の睡眠。

自律神経のバランスを整える。

5 ストレスの軽減

深呼吸、体を動かす

この5つだけを実践することだけでも、健康、美容、学習や仕事の効率化を実感するでしょう。

自然治癒力の差が運命を分ける

丈夫な身体は

自然治癒力が自然のままで十分に機能している

自己免疫疾患を防ぐ

捨てられるはずのタンパク質が体調不良に

異常なタンパク質は「ユビキチン化」という標識がつけられた後、酵素やオートファジー(細胞の自食作用)などで分解されます。

しかし、分解されず細胞に蓄積すると、さまざまな疾患を引き起こす。

アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患では異常なタンパク質が固まり、細胞質にたまることが知られています。

自己免疫疾患に打ち勝っていく最初のステップは、

炎症反応を起こす特定の食品を食事から取り除いてやることです。

ここで、すべての自己免疫疾患は、「リーキーガット」と呼ばれる腸内壁の症状で始まると言われています。

腸内壁が傷んで破れ目が出来ると、そこからグルテンやカゼインのような食品たんぱく質や毒素、病原菌など、本来は出るべきではないものが血中に漏れ出します。

そうすると、体の免疫システムが緊急事態を発令し、抗体を作ってそれらを攻撃・応戦するのですが、時に間違えて自身の細胞や組織を攻撃してしまうのです。

ですから、そのような炎症を起こす食品を取り除いてやる必要があります。

1. 食事から炎症物質を取り除く

炎症を起こしやすい食品とは:

・ 砂糖

砂糖や糖質食品をたくさん摂ると、それで腸内にカンジダなどの悪玉菌が増殖し、それらが腸内壁をボロボロに傷めつけることでリーキーガットになって、そこから時間が経つにつれて自己免疫疾患に繋がっていきます。

・ 水素添加された油 又は オメガ6系の油

これらも、体内に炎症を起こす食品です。

・ グルテンやカゼイン

これらも、日常的にパンや乳製品を摂っていることで炎症を起こします。

・ 穀物そのもの

穀物事体を消費することも、一部の人たちにとっては時に炎症のもとになります。

全ての穀物には、グルテンではありませんが「グルテン様の」タンパク質があって、それが体に負担をかけるからです。

ですから、そういう人たちにとっては、一時的に食生活をグレインフリーにする

または食べるとしても、事前に発芽させたり長時間調理したりして炎症物質を「無毒化」することが大切になってきます。

・ 添加物

食品着色料、人工甘味料、加工食品、ファーストフードもまた炎症を起こす元となります。

2. 食生活に、細胞や臓器を修復してくれる食品、また炎症を抑える食品を取り入れていく。

・ 調理された野菜

驚くかもしれませんが、リーキーガットの人にとって、生の野菜ジュースやサラダでさえ、消化に負担がかかってしまいます。

ですから、火を通した人参、キャベツ、セロリなどの野菜が自己免疫疾患の人には最適な食品になります。

・ 果物

特に糖質の低く抗酸化力の強いベリー類がお勧めです。

また、酵素を含むもの(キウイ、イチジク、パパイヤ、パイナップルなど)もよいでしょう。

ただし、果糖の摂りすぎになってはいけませんので、適量に抑えるようにしてください。

・ 有機の肉や魚

グラスフェッド牛肉、有機の鶏肉、または天然魚

特にサーモンなどの青背魚は炎症を抑える油であるオメガ3(DHA/EPA)が豊富に含まれます。

・ ボーンブロス(骨を長時間煮込んだスープ)

ボーンブロスは、リーキーガットを治すナンバーワンフードと言われ、それはプロリン、グリシン、L-グルタミンなど腸内壁の修復材料であるアミノ酸を豊富に含みます。

自己免疫疾患の人の理想的な食事提案としては、骨付きのチキン、ニンジン、玉ねぎ、セロリ、そしてターメリックやショウガも入れて長時間煮込んだその汁を、日常的に飲むと大変良いです。

・ ココナッツ食品。

自己免疫疾患の人は、調理油をココナッツオイルにすることをお勧めします。

自己免疫疾患の人に一押しのエッセンシャルオイルは、ローマン・カモミールオイルです。

カモミールオイルは、フランキンセンスやミルラと同じく、自己免疫疾患の人に最適なオイルとなります。

・ ストレスを軽減する技術を身に着ける

自己免疫疾患を発症する人には必ずストレスがあります。

とにかく意識的に深い呼吸を取り入れるようにしてやると、ストレスも軽減されていきます。

1分でもいいから時間を取って感謝をする

心が穏やかになるような瞑想をする

本を読む、なども有効です。

免疫システムの機能を高める

1 糖質を減らす。老化の原因と病気の原因であると最新の研究で明らかに。

2 良質のアブラを取る、増やす。脳や腸内環境を改善する。

3 解毒、デットクス。野外で運動して汗を流すなど。

4 良質の睡眠。自律神経のバランスを整える。

この4つだけを実践することだけでも、健康、美容、学習や仕事の効率化を実感するでしょう。

健康な身体はpH7.3-7.45の弱アルカリ性です。

アルカリ性は一般には免疫力を高め、酸性に傾くと健康を害するので酸性体質を改善する必要があります。

身体はpHバランスが大切です。

酸性に傾くのは乳製品、特にファストフードや加工食品はより酸性に傾けるので、できるだけ避けましょう。

アルカリ性に傾くのは、野菜や果物、特に生の緑黄色野菜をもっと食べましょう。

避ける方が良い食品

砂糖や人工甘味料、水素添加された油、オメガ6系の油やグルテンやカゼインや添加物など。

取り入れたい食品

野菜

消化の良い調理された野菜

生の野菜では消化に負担になり、量もそれほど取れない。

果物

特に糖質の低く抗酸化力の強いベリー類がお勧めです。

有機の肉や魚

グラスフェッド牛肉、有機の鶏肉、または天然魚。特にサーモンなど

ボーンブロス(骨を長時間煮込んだスープ)

発酵食品

納豆、キムチ、漬物、味噌など

ストレス解消にはアロマや運動、瞑想、読書なども10分、15分でも効果が期待できます

自然治癒力を高める

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです。

過剰な活性酸素は細胞を構成するアブラなどを酸化して炎症を起こして病気の原因を作ります。

炎症に至るのは、抗酸化作用があるビタミンやミネラルが活性酸素を解毒するのに動員されて不足するからです。

野菜を多く取る人が健康なのは野菜には抗酸化作用のあるビタミンやミネラルを多く含むからです。

活性酸素が増えるのは、ストレスや喫煙、過度の飲酒、紫外線や細菌の感染、激しい運動などです。

活性酸素には細菌感染から身を守る役割が本来あるのです。

有害な活性酸素より悪いものが糖化を起こすAGEだということが分かってきました。

AGE(終末糖化産物)の蓄積が多くの病気と老化の原因と最近の研究で明らかになってきました。

糖化とは、糖とタンパク質や脂質が加熱によって結びつくことで起こります。

体内では余分な糖分が血液中にあると、

体内のタンパク質や脂質と結びついてAGE(終末糖化産物)を生成します。

血糖値×持続時間=AGE

だから血糖値をできるだけ上げないようにすることが重要です。

糖質制限する大きな意味は病気の予防と老化を遅らせることです。

AGEは加熱の温度が高いと急激に増えてきます。

AGEは調理法によって違います。

1番AGEが低いのは生で、蒸す、茹でる、炒める、焼く、揚げると増えていきます。

レンジでの加熱でも加熱時間が長いほど増えます。

加熱の回数が増えるほどAGEは増えます。

体外からは食事をすることで食品に含まれるAGE(終末糖化産物)の約七%が蓄積されます。

酸化が体のサビなら、糖化は体のコゲに例えられます。

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです。

それらが、細胞の炎症やホルモンの機能低下を招き、

動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病やがんなどの病気

また、シミやシワの原因となります。

酸化と糖化を防ぐことで加齢によるホルモンの低下を遅らすことが期待できます。

または幹細胞が活性化することで若返る。

質的栄養不良

過剰なストレス

運動不足

孤独

AGE超悪玉コレステロール

糖化LDLとスモールデンスLDL

糖化LDLと酸化LDLは血管の内皮細胞を傷つける。

人間関係が悪いとストレスを感じます。

ストレスを感じると活性酸素が増えるのです。

強いストレスでは抗酸化が間に合わず細胞に炎症が起こります。

孤独の場合も強いストレスや喫煙などと同じような影響を与えている事が分かってきました。

体をコントロールするホルモンはアミノ酸、ビタミンやミネラルが不足していると正常に機能することができません。

心を痛めても、体は修復するように促している。

ストレスを感じると活性酸素が増えます。

増えた活性酸素を解毒するためにビタミンやミネラルなどが消耗します。

だから、低栄養になった状態が疲れたと感じられるのです。

疲れを感じるのは体を休みなさいと促すため

体質改善には

体を動かすにも、頭を使うにも、呼吸するにも、心臓を動かすにも、食物を消化吸収するにも、各種ホルモンを合成するにも、ATPが必要です。

ATPが充分ある=元気に過ごせるということです。

生体のエネルギー代謝の目的は、必要に応じてこのATPを作りだすことです。

食事から得たブドウ糖や脂肪がもつエネルギーは、ATPという分子に変換されて、はじめて使えるということになります。

一方、ATP不足=慢性疾患などの病気を発症してしまうということです。

ATPがさらに不足すれば死に至る、ということになります。

現代の質的な栄養失調は、「糖質過多+タンパク不足+ビタミン不足+ミネラル不足(鉄を含む)」に原因があると考えられます。

このような食事を続けることで、エネルギー代謝がうまくいかなくなり、エネルギー不足になります。すなわちATP不足です。

ストレスを力に変える

ストレスがないよりもストレスを乗り越えた方が長生きする

ストレスを生かす

良いストレスと悪いストレスがあるのをご存知のことと思います。

悪いストレスも見方を変えると危険を避けていることに気づくと思います。

身を守る機能として当然に備わっている。

大切なのは、その危険から離れた時に何をしなければいけないかを考える余力を持つことですね。

先ずは、呼吸を整える。

息を止めると副交感神経が有利になり、リラックスできるようになる。

4秒息を吸う

7秒間止める

8秒息を吐く

過去は書き換えられる!

困難を乗り越えることで究極の能力といわれるやり抜く力が増してくる

深呼吸

お水を飲む。

人間の脳は同時に複数の処理をすることができます。

脳を鍛えるのもいいと思います。

脳を騙すのもいいと思います。

幸せになるために、豊に生きるために。

悪いことは考え過ぎない。

人は変えられない、変えられるのは自分。

先人の知恵を借りて失敗を繰り返さないようにする。

あなたの人生も一度しかない大切なもの

サプリと感謝

例えばサプリの摂取前を100とすると

試験対象のあるサプリでは120に増え

有効成分を含まない偽のあるサプリでは115に増える。

偽のサプリでも明らかに増えている。

『病は氣から』

感謝は心にも身体にも栄養になる

苦労が多ければ多いほど人の何倍も何十倍も楽しい人生

病気の診断が下る前から

質的栄養素の不足が多くの時間をかけて多くの病気の発症に至ります

がん、心臓病 一位と2位の死因です。

がん細胞が自由自在に動き回る。

がん細胞が血管を自らの近くに誘導する。

免疫細胞までも手なずける。

巨大ネットワークを巧みにがん細胞が利用している。

特殊なメッセージ物質を分泌している。

突起とついたエクソソームというカプセル

エクソソープは全ての細胞が出している。

メッセージカプセルからはこんなメッセージが「もっと栄養が欲しい!」

「攻撃するのをやめて」

「あなたの役割が終わり」その後にがん細胞が入り込んでくる。

体のシステムを読みっとて生き延びようとしている。

元々はがん細胞は正常細胞

アミノ酸の再利用できる仕組みを生体は持っています。

必要な細胞を作れるようにするためです。

欠陥を持った細胞や古い細胞を再利用することでアレルギーや病気になるそうです

質的栄養素の不足が多くの時間をかけて多くの病気の発症に至ります

病気の原因

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです

・栄養素の不足

・ストレス

・毒素

・睡眠不足 睡眠は脳の浄化する機会

・運動不足

・孤独

・人間関係

病気は結果である

座っている時と立っている時の腰への負担

座っている時に楽なのは脚だけ

実は座っている時には40%近く負担が増えているそうです。

座る姿勢が悪く、さらにスマホを前屈みで見ている状態では後々困ることになると思っています。

椅子に深く座って、背もたれに少し身を預けて、背骨の上に頭を置くように乗せて、足が床に着くようにすると負担が軽減できます。

姿勢が悪いと腰痛や肩こり、椅子のサイズが合わないと血液やリンパのめぐりが悪くなり、冷えやむくみの原因になります。

座っている時間が長いと死亡リスクが増大することが分かってきました。

また、立っていようが、座っていようが、同じ姿勢を続けることも体に悪いので注意が必要です。

アメリカの研究でわずか1時間の座位で血管機能が半分に低下し、5分の散歩で血管機能が正常になることが分かったそうです。

肥満

腸内環境が悪化すると太りやすくなる

体は恒常性を保つために血糖値を下げるためにインスリンが血中のブドウ糖を脂肪に変えて、

内臓脂肪や皮下脂肪に貯えます。

脂肪はエネルギーの貯蔵庫です。

脂肪が使われなくて、たまり続けるとインスリンが効かなく状態になる要因が肥満です。

脂肪が使われるためには鉄が必要です。

鉄は私たちのエネルギー(ATP)を生み出すのに必要です。

全ての細胞にあるミトコンドリアの内部でATPが生み出されています。

細胞の生死はミトコンドリアが握っています。

ミトコンドリアは必ず母親から子供に受け継がれ

大変興味深いことに全人類の共通の女系祖先が

約16万年前、アフリカに住んでいたことが示唆された。

この女系祖先が「ミトコンドリア・イヴ」です。

グルコースから得られるATPは38個、脂肪酸から得られるATPは最高129個なので、脂肪酸の方が効率の良い燃料になる。

その脂肪酸の代謝がうまくいくためには、鉄やビタミンなどの補酵素、補因子が充分あるということが前提になります。

栄養不足、ストレスはリスクです。

肥満、運動不足もリスクです。

血糖値を下げようとインスリンを頑張って分泌しても血糖値が下がらない状態が続くと

インスリンの分泌を制御しているβ細胞が減少して、ついにはインスリンが分泌不全に至り、

こうして糖尿病が重症化します。

肥満が悪いのはこのようにして糖尿病にも関わるからです。

胃から分泌されるホルモンであるグレリンが食欲を促します。

一方、食欲を抑えるホルモンが脂肪細胞より分泌されるレプチンです。

飢餓などのインスリン欠乏状態 ではレプチンを受け取る機能が低下し食欲は維持し続けるそうです。

それ以外にも睡眠不足では食欲ホルモンを増加させることがわかってきました。

ストレスで睡眠の質が低下します。

ストレス発散でつい食べ過ぎることも理解できますね。

ダイエットには、次の二つが重要です。

・糖質の制限で血糖値を急激に増加させないこと

・睡眠不足をしないこと

腸内環境が悪化すると太りやすくなります

腸内環境を整えることが肥満の予防になります。

呼吸には体の状態を一瞬にして変える力がある

ゆっくり吐く

交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキの役目

自律神経のバランスの乱れに体調不良の原因がある

自律神経をコントロールできれば、人生もコントロールできる

メタボリック症候群の改善のためには、総カロリーの26〜45%(糖質130〜225g/日)の中等度糖質制限食が現実的かと思っています。

10%以下の極度糖質制限・ケトン体産生食は、認知症、神経変性疾患、がんなどに有効との報告があるそうです。

砂糖は毒?

日焼け止めを使うと

ビタミンDが、不足すると細胞やミトコンドリアなどの生体膜の不飽和脂肪酸が酸化され、

呼吸で得た大切な酸素が浪費されます。

そして、細胞の機能も低下します。

ビタミンDの不足は花粉症の原因になることもある。

女性は特にビタミンDが不足すると風邪を引きやすくなり、子宮内膜炎などの婦人科の疾患も目立つようになる。

ビタミンDはカツオ、アンコウ肝、サケなどの魚類、キクラゲ、シイタケなどのシイタケ類に含まれている。

ビタミンDは子供のクル病予防や骨軟化症を予防し、老人の骨粗しょう症を防ぐ。

春から夏にかけて、紫外線が多い正午頃に30分程、顔や手足を日光にさらすことで、十分なビタミンDが皮膚で生成される。

痩せ気味の女性ではほとんどビタミンDが不足していたと慈恵医大の調査で分かったことです

植物からのビタミンDの摂取もほとんどなかったという

グルテン

小麦や砂糖、カゼイン、果糖などの取り過ぎで

腸内細菌の多様性が損なわれると

リーキーガット(腸漏れ)

細胞と細胞との間に隙間が生じる

↓

腸の炎症

↓

食物不耐症

↓

免疫調整障害

↓

自己免疫疾患

腸は第二の脳

健康の秘訣は腸内細菌です。

第二に脳と言われる腸です。

腸の調子はそのまま皮膚にも現れてきます。

食のバランスが悪くても、過度のストレスでも腸内環境は悪くなってきます。

腸内環境が悪くなってくると体調が悪くなってきます。

体調が悪いのはその環境を変えて欲しいと言う体からのメッセージです。

その原因を解決するか、削減するのが大切ですね。

腸内環境を整えるためには

腸の粘膜が正常に機能している事が重要です。

未消化の食べ物が粘膜を刺激続ける事で腸が痛んできます。

更にはグルテンの摂取でも腸内に炎症が起きて腸が痛んできます。

そして目に見えない小さな細胞レベルの穴が開いて体内に色々な有害な物質が入ってきます。

それがアレルギーの原因になることもあるそうです。

脳に次いで神経細胞が集中するのが腸ですので自律神経が乱れて気分が悪くなります。

仕事の効率も下がります。

また、血液の中から実際に生きた大腸菌が見つかった事があり、その穴の存在が確かめられています。

その腸の穴の原因は消化酵素の不足やグルテン、農薬や食品添加物の摂取です。

消化酵素の不足はアミノ酸の不足、タンパク質の不足で起こります。

腸内環境を整えるには小麦を控える。

パンやパスタなどを控えたり、止めたりしてグルテンの悪影響を低減する事です。

食物繊維を充分にとる。

可溶性と不溶性の食物繊維の両方とも必要です。

自律神経も腸内環境を影響を強く受けています。

腸内環境を良くする事が、全身の細胞の新陳代謝になりますね。

毎日1000億個細胞が作られ、その内の5000個から一万個が不完全な細胞との事です。

その不良細胞は免疫機能のお陰で排除されるから問題ないですね。

腸内の約100兆個の腸内細菌が私たちの命を支えています。

食事は命を継ぐ大切なものです。

・腸は免疫の拠り所

腸内環境を整えることによって、ホルモンの内分泌系や自律神経のバランスが良くなり、皮膚が良くなることによって若返って見えてきます。

皮膚は腸内環境を見る鏡のようなものと言われています。

腸内環境を整えるには、野菜から食べるベジファストで食物繊維を十分に摂取することですね。

炭水化物を最後に摂取して糖質の吸収を遅らせたり、吸収を抑えたりしましょうね。

摂取する脂質のバランスをよくするために、良質のアブラの摂取を心がけましょうね。

また、よく噛く習慣をつけることが、健康を保ちダイエットにも良いです。

腸内環境は睡眠にも、汗の匂いにも性格にも関連しております。

腸内環境を整えることで低体温の人は正常な体温に戻ります。

体温が上がると免疫力も上がり、血の巡りも良くなって末端の血管まで新鮮な血液が流れ若返って見えてきます。

タンパク質が足りていない

体には、約2万種類のタンパク質があり、そのうち60パーセントは機能も判明しています。

ほとんどが、体の仕組みにとって、とても重要な役割を果たしています。

そのため、タンパク質の異常は、病気を引き起こす原因となるのだそうです。

AGE(終末糖化産物)糖化を防ぐ

多数の病気の原因、老化の原因の糖化(AGE)です。

AGEは加熱の温度が高いと急激に増えてきます。

AGEは調理法によって違います。

1番AGEが低いのは生で、蒸す、茹でる、炒める、焼く、揚げると増えていきます。

レンジでの加熱でも加熱時間が長いほど増えます。

加熱の回数が増えるほどAGEは増えます。

抗糖化食品

日本茶 大葉 水菜 ニンニクの芽

モロヘイヤ ピーマン しょうが みょうが

サニーレタス グリーンリーフ 春菊 白菜

わけぎ 小かぶら 青ネギ 三つ葉

ほうれん草 くるみ チンゲンサイ ブロッコリー

細胞の炎症を防ぐ

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです。

スーパーフード

スーパーヒューマンシェイクの作り方

パワーアップには

ドクターマット・アカーソー直伝

できるだけ、オーガニックのものを

用いてください。

下記の5つをミキサーにかける。

1、水 1カップから2カップ

2、ケールまたはほうれん草 一握り分

3、スーパーフード(マカ、カカオ)大さじ各1杯

4、ブルーベリー 半カップ

5、グラスフェッドプロテイン 大さじ1杯

上記にプラスして、

*チアシード

*フラックスシード

*ヘンプシード

お好みによって下記を

小さじ1杯から入れてみてください。

マカは4日連続まで、4日中止してまた繰り返す。

お好みによって最後に水や氷を追加して

ご自身が飲みやすいようにしてください。

病気予防、ダイエットもできます。

食生活の改善に役立ててください。

タンパク質の年齢別必要量(推奨量g)

年齢 | 男 | 女 |

0 | 2.6-2.7/kg | 2.6-2.7/kg |

1−2 | 20 | 20 |

3−5 | 25 | 25 |

6−7 | 30 | 30 |

8−9 | 40 | 40 |

10−11 | 45 | 50 |

12-14 | 60 | 55 |

15-17 | 65 | 55 |

18-29 | 65 | 50 |

30-49 | 65 | 50 |

50-64 | 65 | 50 |

65-74 | 60 | 50 |

75以上 | 60 | 50 |

妊娠初期 | +0 | |

妊娠中期 | +5 | |

妊娠後期 | +25 | |

授乳期 | +20 |

15~50歳女性のフェリチンは、80%は30以下、40%は10以下です。

フェリチンを上げるために最も重要なことは、プロチンを含む高タンパク食です。

筋肉はタンパク質の貯蔵庫でもある。

体幹を支えるのも筋肉である。

筋肉の衰退は老化を早める。

効果的なタンパク質の取り方

健康を保つためにはタンパク質は非常に重要です。

DNAにはタンパク質の作り方が書かれています。

人体には2万種類のタンパク質があるそうです。

筋肉、骨、皮膚、髪、免疫系、ホルモン、酵素などの構成に必要です。

以下は効果的なタンパク質の取り方のいくつかです。

・多様なタンパク質源を摂取する:

異なるタンパク質源から栄養を摂ることが大切です。

アミノ酸には桶理論というようなものがあります。

不可欠なアミノ酸の一番不足しているアミノ酸の量に合うように消化吸収されるということです。

一種類では不足しがちなアミノ酸も複数の食材を一緒に摂取することで補い合えるようになります。

肉、魚、鳥、卵、乳製品、豆類、ナッツ、種子、豆腐など多様な食品からタンパク質を摂取しましょう。

・適切な摂取量を確保する:

タンパク質の必要摂取量は個人によって異なりますが、一般的に体重や活動レベルに応じて1.0〜1.5g/kgの体重を目安に摂取します。

例えば、60キログラムの人なら60〜90グラムのタンパク質が必要です。

アスリートなど運動をする人は2.0g / kg を数回に分けて消化吸収の負担にならないようにします。

・高品質のタンパク質を選ぶ:

高品質なタンパク質源を選びましょう。

特に動物性タンパク質は必須アミノ酸を豊富に含みます。

魚、鶏胸肉、納豆、低脂肪乳製品などが優れた選択肢です。

グラスフェッドプロテインはお薦めです。

・毎食にタンパク質を取り入れる:

タンパク質は一度に40g~50gほどしか吸収できないといわれています。

タンパク質を均等に分散して摂ることが重要です。

朝食、昼食、夕食、おやつにタンパク質を含む食品を組み合わせて摂取することを心がけましょう。

例 タンパク質20gを3食で60gにするように

・加工食品を制限する:

高加工食品や加工肉は、多くの場合、追加の脂肪、塩分、糖分や添加物などを含んでいます。

できるだけ新鮮な、加工されていないタンパク質源を選びましょう。

・適切な調理法を使用する:

タンパク質を調理する際には、蒸す、焼く、グリルするなど、健康的な調理法を選んで脂肪を最小限に抑えましょう。

タンパク質以外もバランスよく摂取する:

タンパク質だけでなく、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルもバランスよく摂取し、栄養の多様性を保つことが大切です。

水分を摂る:

タンパク質を消化するために十分な水分を摂ることも忘れずに。

健康な食事は個人のニーズに合わせて調整することが重要です。

予防医学などの専門家に相談して、健康的な食事プランを立てることをおすすめします。

タンパク質含量 可食部 生100g当たりg数

日本食品標準成分表2020年版(8訂)

鮭 約20

マグロ 約23

マアジ(皮なし) 19.7

サンマ(皮なし) 17.8

ささみ 約24

鶏卵 12.2

鶏ムネ肉(皮なし) 約24

豚もも肉(脂付き) 約20

和牛リブロース脂身付き 9.7

和牛肉かたロース脂身付き 13.8

輸入牛リブロース脂身付き 20.1

納豆(糸引き) 16.5

絹豆腐 5.3

木綿豆腐 7.0

牛乳(200g) 6.6

ヨーグルト(全脂無糖) 3.6

鉄の年齢別必要量(推奨量mg)

鉄は私たちのエネルギー(ATP)を生み出すのに必要だから

鉄は非常に重要です。

ミトコンドリアは全細胞重量の1/10、エネルギーを作るところ

ミトコンドリアが元気でないと細胞の新陳代謝が活発化しない

活性酸素の過剰を防ぐかぎはミトコンドリアである

ミトコンドリアを元気にするのはミネラル

脂肪を使うにも鉄は必要です

年齢 | 男 | 女 |

0 | (6) | (6) |

1−2 | 4.5 (7) | 4.5 (7) |

3−5 | 5.5 (8) | 5.5 (8) |

6−7 | 5.5 (9) | 5.5 (9) |

8−9 | 7.0 (9) | 7.5 (9) |

10−11 | 8.5 (10) | 8.5月経あり12.0 |

12-14 | 10.0 (10) | 8.5月経あり12.0 |

15-17 | 10.0 (10) | 7.0月経あり10.5(12) |

18-29 | 7.5 (10) | 6.5月経アリ10.5(12) |

30-49 | 7.5 (10) | 6.5月経アリ10.5(12) |

50-64 | 7.5 (10) | 6.5月経あり11.0(12) |

65-74 | 7.5 (10) | 6.0(60代12 10) |

75以上 | 7.0 (10) | 6.0 (10) |

妊娠初期 | +2.5 | |

妊娠中期 | +9.5 | |

妊娠後期 | +9.5 | |

授乳期 | +2.5 |

()ないは栄養所要量6次版の値

あなたの寿命を決めるミネラル

ビタミンが不足していてもミネラルは働けるが

ミネラルが不足するとビタミンは働かない

1番大切なのは、ミネラルです。

世界中で土壌のミネラルが激減し

農作物のミネラルが減少し、いつもの食生活ではミネラルは不足する。

「すべての病態、すべての疾病、すべての病気の原因がミネラル欠乏にたどりつく」

と量子化学者でノーベル賞2回受賞しているライナス・ポーリング博士の言葉です。

元気の気はATP

ATPは生体エネルギー

グルコースから得られるATPは38個、脂肪酸から得られるATPは最高129個なので、脂肪酸の方が効率の良い燃料になる。

その脂肪酸の代謝がうまくいくためには、鉄やビタミンなどの補酵素、補因子が充分あるということが前提になります。

ATPを増やすためには、

グルコースの嫌気性解糖

↓

好気性解糖

↓

脂肪酸のベータ酸化、と代謝を変える必要があります。

クエン酸回路にはB1をはじめとするB群とMg、電子伝達系には鉄が必要です。

脂肪酸がエネルギーとして利用されるには、脂肪酸がミトコンドリアに入らなければいけません。

この時にL-カルニチンの手助けが必要です。

カルニチンの合成には2つの必須アミノ酸(リジン、メチオニン)、3つのビタミン(ビタミンC、ナイアシン、ビタミンB6)、還元型鉄イオンが必要です。

栄養素の取り方

・タンパク質は体重1kg当たり1gから1,5g、 2gまで

・炭水化物は体重1kg当たり4g

体重の調整には炭水化物でするのが便利 GI値の高いものを避けて果物や玄米など

・脂質は体重1kg当たり1g

・生野菜は健康な人向け

・野菜スープはやさしい

・30回くらい噛む

栄養 = カロリーではない

・体内の代謝反応に必要な栄養素を絶対量とる

運動の必要性

ゴースト血管!

当然、毛細血管が消えるとその先の細胞も消えてしまいます。

認知症、骨そしょう症、シワ、腎臓機能低下、肝臓機能低下の原因になります。

そのゴースト血管の原因も

過剰の糖、加齢、睡眠不足、ストレス、タバコ

運動不足もゴース血管になる。

血流を増やすことでゴースト血管を改善できる

とのことです。

発ガン性

疫学からみた体重と寿命

実際に長生きしていた人はチョイ太めということです。

高齢になっても消化・吸収の能力が高いからですね。

歳をとると消化・吸収の能力も落ちてきます。

低体重では筋肉も減少してきます。

筋肉が減ると体を動かすことが辛くなります。

体を動かさないとますます筋肉は減少してきます。

筋肉を増やし、骨密度を若い時から高めておくことが

長寿を健康に過ごすことにつながります。

希望

希望が良いことを引き寄せる

良いことは求めると起こることもある

人は未来が想像できないとやる気が起きない。

やる気が起きないと行動できない。

良いことは求めないと来ない。

悪いことは求めなくても悪い方からやって来る。

現状維持が現状を悪くする。

人生の質を高める

栄養学を満たし、栄養学を超えるものとは何か?

人類の夢 再生医療

細胞老化への取り組み

再生医療では「幹細胞」という細胞が重要な役割を果たしています。

ES細胞や iPS 細胞も幹細胞の一種です。

幹細胞の研究は今、 科学の中でも最も注目を集めている分野のひとつと言えるでしょう。

なぜ幹細胞が注目されているのでしょうか。

分化の済んだ普通の細胞と幹細胞とが違いがあるからです。

皮膚が傷ついたとき、わざわざ幹細胞が細胞を作らなくても傷の周りにある皮膚の細胞が増えれば傷を治すことができます。

普通の細胞が自ら分裂して増えたらいいですね。

しかし、ここには問題があり ます。

身体のほとんどの細胞は、数十回分裂するともう分裂できなくなってしまうのです。

このため、新陳代謝や傷の修復のために何度も何度も分裂することはできません。

それに対し、幹細胞は何度でも分裂が可能なため、一生の間増殖することができます。

細胞の分裂の回数を増やすアプローチとは別に何度も分裂可能な幹細胞を多く保つことが大切です。

幹細胞は年を重ねるほど低下していきます。

80歳を過ぎると幹細胞は新生児の200分の1にまで減ります。

幹細胞の加齢による減少と幹細胞自体の老化を止めるには、栄養学では叶わない

加齢とともに減少する幹細胞を補給するということが科学技術の進歩で可能になりました。

幹細胞を補給する方法は幹細胞の注射と経口摂取があります

先端のバイオテクノジーで可能にしたもの

病気の9割は栄養素の不足に原因があると教えられました。

また、栄養素ごとに個人レベルで10倍以上も吸収率に差があることも明らかになってきました。

強いストレスのもとでは栄養素を満たしていても病気になる

多くの病気はストレス、栄養素の不足と生活習慣の乱れです。

笑いは活性酸素の酸化を防ぐことで健康維持、病気予防には大切です。

感謝することも同じ効果があります。

人の幸せを自分の幸せにして生きることが人生を豊かにし、身体にも良いです。

お金で買えない大切な時間を得るために整理した宝物です。

以前作成した予防医学のPDFファイルを受け取ることができます。

詳しくは下記のリンクをクッリクするかメールで問い合わせください

人生は出会いで決まる

あなたは望む成功ができる

![]()

病気になる主な3つの原因は?

毒素、栄養素の不足、ストレス

・毒素

大気汚染、放射線、人工物、化学物質など

地球環境の安定していた自然のバランスが崩れ、多くの生物種が滅びています。

現在では、1年に4万種が滅びていると言われる。

人間以の動植物は人間の陰に怯えている。

100年前は人間による乱獲によって種が滅びた

現在は地球環境の破壊よる種の滅亡が

重水素低減水を飲み続けていると寿命が伸びることが

ハンガリーのガボール・ショムヤイ博士によって科学的に明らかになっています。

・栄養素の不足

病気のほとんどは栄養素の不足から来ています。

毎日数千個の細胞がガン細胞になり取り除かれています。

その時に栄養素が不足しているとそのガン化した細胞を再利用して新しい細胞が作られます。

最近、アレルギーとか、アトピーとか自己免疫疾患が増えてきていると思いませんか?

増えているのは栄養素の不足が原因です。

農業の近代化によって

短い栽培期間で大量に収穫できるようになりました。

農薬や化学肥料が使われるようになり

土壌のミネラルが世界中で激減しています。

どの栄養素が必要か?

どのくらい必要か?

どの栄養素から始めた方がいいのか?

・ストレス

人間だけがストレスで悩み苦しむ

人のストレスの多くは人間関係による。

人間関係の多くは適切な話し合いで解決できる。

話し合いのスキルで最も大切なのは、相手の人生に興味・関心も持つこと

強いストレスはどんなに良いバランスの良い食事をしていても、その食事の良さがいきない。

また、貧乏は健康の差別を生み、子孫にも受け継がれる。

お金で問題・悩みの多くを解決できる。

大切な栄養素をまとめました↓

プレゼントを受け取ってください。

https://muge001.com/yoshio/Upload/eiyouso.pdf

人生は出会いで決まる

一期一会

ご縁を生かす

健康は日々の小さな積み重ねが大切です。

自分の喜びは他人の喜びの中にある生き方が健康長寿に!

お持ちしております

私にできること

・健康寿命を伸ばすこと

・成功する脳を手にする脳力開発

脳力は仕事を生み出す力

人間的に成功するには脳力が必要だと思う

脳力は非効率の中から生まれる、無から有を生み出す力であると思う

・潜在意識の活用で問題解決力を高める

・生体エネルギー(ATP)を高める

・睡眠の改善でパフォーマンスを高める

・ストレス解消法など

・やりたいことでのゴール設定の支援

これから伸ばすべきスキルは人間力

心から満足できる幸せを確保するために

同志求む

私のFaceBookです。

Copyright© Yoshio F Bonds All Rights Reserved.